Институт

промышленной

экологии

Адрес:

620108, г. Екатеринбург,

ул. С. Ковалевской, 20

620108, г. Екатеринбург,

ул. С. Ковалевской, 20

Тел.:

+7 (343) 374 37 71

+7 (343) 374 37 71

E-mail:

iie@ecko.uran.ru

iie@ecko.uran.ru

Научные результаты

Основные научные достижения

2019 год

2019 год

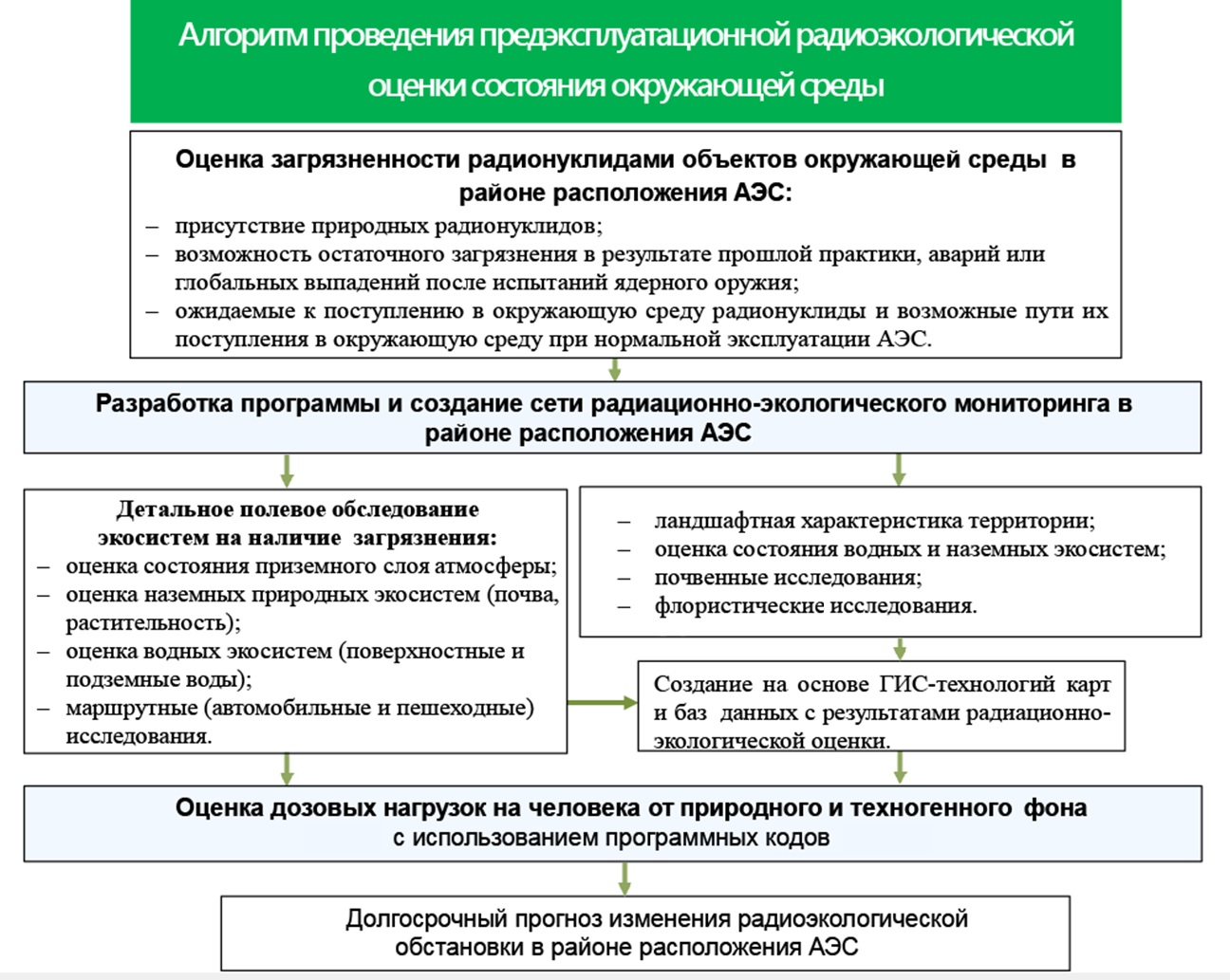

1. Разработана методология проведения предэксплуатационной радиоэкологической оценки и прогнозирования состояния окружающей среды в районе строительства новой АЭС. Методология позволяет: корректно оценивать воздействие на окружающую среду, определять дозы облучения населения и персонала, обусловленные эксплуатацией АЭС; определять участки и методы мониторинга радиоэкологической ситуации в районе расположения АЭС; предупреждать ошибочную интерпретацию данных радиационного мониторинга.

Авторы: Екидин А.А., Пышкина М.Д., Васильев А.В., Васянович М.Е., Назаров Е.И. (ИПЭ УрО РАН), Капустин И.А., Привалов И.А. (МИРЭА - Российский технологический университет)

2. Разработаны научно-методические основы оценки радиационного воздействия нейтронных потоков на персонал на объектах использования атомной энергии при различной форме спектра нейтронного излучения в широком энергетическом диапазоне. В основе разработанного подхода лежит мультисферный метод, суть которого состоит в том, что в процессе измерения счетчик тепловых нейтронов последовательно размещают в центре сферических замедлителей различного диаметра. Зная функции чувствительности таких сферических детекторов, можно по измеренным скоростям счета восстановить энергетический спектр нейтронов. Восстановление спектра первоначального потока основано на вычислении минимума невязки скоростей счета, измеренных экспериментально и полученных путем свертки чувствительности детектора нейтронов в сфере-замедлителе и набора модельных спектров нейтронного излучения.

2. Разработаны научно-методические основы оценки радиационного воздействия нейтронных потоков на персонал на объектах использования атомной энергии при различной форме спектра нейтронного излучения в широком энергетическом диапазоне. В основе разработанного подхода лежит мультисферный метод, суть которого состоит в том, что в процессе измерения счетчик тепловых нейтронов последовательно размещают в центре сферических замедлителей различного диаметра. Зная функции чувствительности таких сферических детекторов, можно по измеренным скоростям счета восстановить энергетический спектр нейтронов. Восстановление спектра первоначального потока основано на вычислении минимума невязки скоростей счета, измеренных экспериментально и полученных путем свертки чувствительности детектора нейтронов в сфере-замедлителе и набора модельных спектров нейтронного излучения.

Авторы: Пышкина М.Д., Васильев А.В., Екидин А.А., Назаров Е.И. (ИПЭ УрО РАН)

3. Обнаружены аномально высокие доли ультрадисперсной (1 нм) фракции 212Pb (продукта распада 220Rn) в атмосфере хранилища монацитового концентрата: f1 = 0,3–0,5 при концентрации аэрозоля 20000 см-3 и 0,1–0,16 при концентрации аэрозоля ~ 140000 см-3, что на несколько порядков величины превышает теоретические значения. Показано, что аномалии обусловлены спецификой процесса отбора проб аэрозолей в атмосфере с высокой концентрацией торона, который приводит к локальному изменению соотношения между присоединенной и неприсоединенной фракциями вблизи точки отбора. Экспериментально доказано, что в зоне дыхания в атмосфере с высокой концентрацией торона также происходит локальное увеличение доли ультрадисперсной фракции 212Pb до f1=0,4. Рост доли свободной фракции 212Pb в зоне дыхания необходимо учитывать при оценке доз облучении персонала радиационно опасных производств, связанных с поступлением торона в атмосферу.

Авторы: Жуковский М.В., Васянович М.Е., Онищенко А.Д., Васильев А.В. (ИПЭ УрО РАН).

4. Обосновано выделение снегогрязевой пульпы в качестве самостоятельного объекта современной среды городов в зоне субарктического и умеренного континентального климата. Снегогрязевая пульпа образуется в результате антропогенно обусловленного перемешивания поверхностного пылегрязевого осадка и выпавшего снега. На примере городов России изучены физико-химические свойства и минеральный состав этого объекта в различных участках городских кварталов (микроландшафтных зонах), показана его геоэкологическая индикаторная функция и роль в поверхностном стоке наносов и образовании грязи в урбанизированной среде. Выявлены закономерности накопления поллютантов в снегогрязевой пульпе, в том числе интенсивное депонирование мелкоразмерной фракции пыли (<100 мкм). Разработана методика оценки запасов поверхностных отложений. Разработаны направления повышения качества городской среды, учитывающие взаимодействие климатических и антропогенных факторов современного седиментогенза в урбанизированной среде.

Авторы: Ярмошенко И.В., Селезнев А.А., Малиновский Г.П., Илгашева Е.О., Тетерин А.Ф. (ИПЭ УрО РАН)

5. Разработана классификация техногенных частиц, входящих в состав поверхностного пылегрязевого осадка в урбанизированной среде. Техногенная составляющая осадка представлена следующими типами частиц: гранулированные и камневидные шлаковые частицы, железистые и силикатные микросферы, фрагменты тормозных систем автомобилей, фрагменты шин, обломки строительных материалов (кирпич, штукатурка, краска), сажа, микропластик, фрагменты бытового мусора. Описаны морфология, типичные размеры, степень окатанности, цвет и прозрачность, особенности поверхности, химический состав, предполагаемый генезис техногенных частиц. В пылегрязевом осадке городов России преобладают шлаковые частицы различного происхождения, золы уноса, фрагменты строительных материалов. Вклад различных типов техногенных частиц в загрязнение окружающей среды определяется в основном климатическими факторами, применяемыми строительными технологиями и промышленной специализацией города.

Авторы: Илгашева Е.О., Ярмошенко И.В., Селезнев А.А. (ИПЭ УрО РАН).

6. На стабильной линии фибробластоподобных человеческих клеток для трех различных показателей установлена сходная дозо-ответная зависимость при изолированном воздействии наночастиц PbO и CuO. Практически во всем диапазоне доступных дозовых комбинаций дозо-ответная зависимость в обоих случаях с высокой точностью описывается гиперболической функцией. Комбинированные эффекты совместного воздействия наноразмерных частиц оксидов тяжелых металлов моделировались с помощью теории поверхности отклика. Полученные результаты показывают, что во всех случаях имеет место менее чем аддитивное совместное действие (антагонизм).

Авторы: Панов В.Г. (ИПЭ УрО РАН), Кацнельсон Б.А., Бушуева Т.В., Минигалиева И.А., Кузнецова А.Н., Наумова А.С., Шур В.Я., Шишкина Е.В., Гурвич В.Б., Привалова Л.И. (ЕМНЦ ПОЗРПП Росптребнадзора).

7. На основе анализа вариабельности сердечного ритма у жителей зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа и прибрежных районов реки Теча выявлены показатели, характеризующие работу адаптационных механизмов, которые могут быть связаны с защитной реакцией организма человека на радиационное воздействие. Сделан вывод о том, что у значительной части населения этих территорий регуляторная система находится в состоянии напряжения, о чем свидетельствует отклонение отдельных показателей вариабельности ритма сердца от нормы у более чем половины обследованной выборки жителей.

Авторы: Константинова Е.Д., Маслакова Т.А., Шалаумова Ю.В., Вараксин А.Н., Живодеров А.А. (ИПЭ УрО РАН).

8. Для перспективных радиофармпрепаратов на основе моноклональных антител (МАb) и их фрагментов (МАb F(ab)'2 и МАb F(ab)'), меченных радионуклидом 89Zr, используемых для визуализации злокачественных новообразований методом позитронно-эмиссионной томографии, разработаны биокинетические модели, описывающие поведение радионуклида в организме человека после инъекционного введения. Для наиболее подверженных радиационному воздействию органов рассчитаны дозовые коэффициенты на единицу введенной активности. Показано, что для интактных МАb, меченных 89Zr, наиболее подверженными радиационному воздействию в организме органами являются: селезенка, печень, почки, стенка сердца, красный костный мозг и легкие. При введении 89Zr связанного с фрагментами МАb F(ab)'2, максимальные дозы создаются в почках, селезенке, печени, стенке сердца и легких. После инъекции 89Zr, связанного с фрагментами МАb F(ab)', наиболее облучаемым органом являются почки.

Авторы: М.В.Жуковский (ИПЭ УрО РАН), Хешам Закали, Мостафа Мостафа (УрФУ).

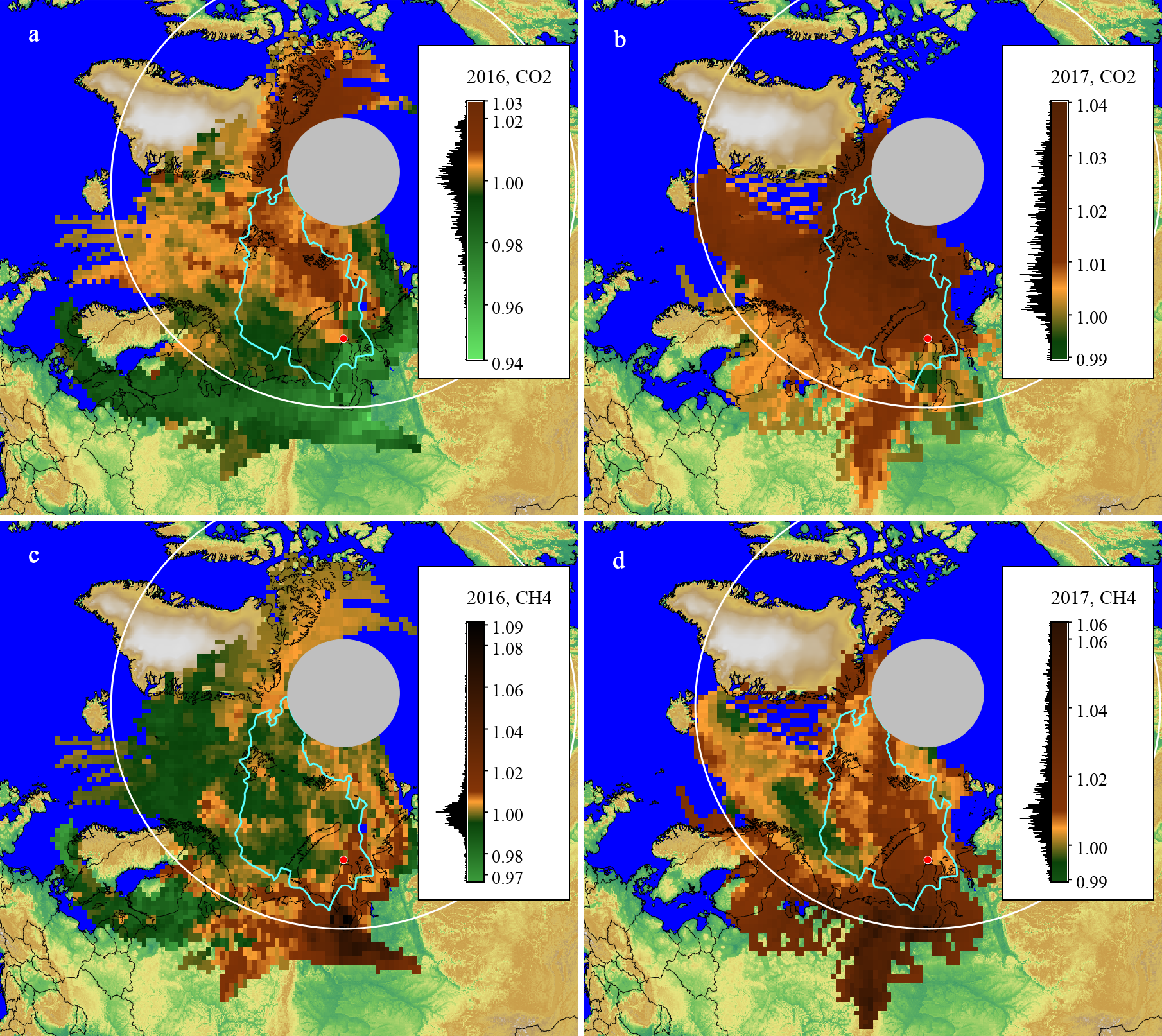

9. На основе результатов измерений концентраций парниковых газов в летние месяцы на острове Белый с использованием вычислительной технологии пассивной ветровой локации атмосферы (метод флюид-локации атмосферы) получены карты распределений в тропосфере Карского и северной части Баренцева морей средних эффективных концентраций метана и диоксида углерода (последний впервые). Показано, что в летние месяцы наблюдалось существенное перераспределение указанных парниковых газов между континентом и акваторией морей. Для диоксида углерода средние летние концентрации над континентом меньше, чем над поверхностью моря, для метана зафиксирована обратная тенденция.

3. Обнаружены аномально высокие доли ультрадисперсной (1 нм) фракции 212Pb (продукта распада 220Rn) в атмосфере хранилища монацитового концентрата: f1 = 0,3–0,5 при концентрации аэрозоля 20000 см-3 и 0,1–0,16 при концентрации аэрозоля ~ 140000 см-3, что на несколько порядков величины превышает теоретические значения. Показано, что аномалии обусловлены спецификой процесса отбора проб аэрозолей в атмосфере с высокой концентрацией торона, который приводит к локальному изменению соотношения между присоединенной и неприсоединенной фракциями вблизи точки отбора. Экспериментально доказано, что в зоне дыхания в атмосфере с высокой концентрацией торона также происходит локальное увеличение доли ультрадисперсной фракции 212Pb до f1=0,4. Рост доли свободной фракции 212Pb в зоне дыхания необходимо учитывать при оценке доз облучении персонала радиационно опасных производств, связанных с поступлением торона в атмосферу.

Авторы: Жуковский М.В., Васянович М.Е., Онищенко А.Д., Васильев А.В. (ИПЭ УрО РАН).

4. Обосновано выделение снегогрязевой пульпы в качестве самостоятельного объекта современной среды городов в зоне субарктического и умеренного континентального климата. Снегогрязевая пульпа образуется в результате антропогенно обусловленного перемешивания поверхностного пылегрязевого осадка и выпавшего снега. На примере городов России изучены физико-химические свойства и минеральный состав этого объекта в различных участках городских кварталов (микроландшафтных зонах), показана его геоэкологическая индикаторная функция и роль в поверхностном стоке наносов и образовании грязи в урбанизированной среде. Выявлены закономерности накопления поллютантов в снегогрязевой пульпе, в том числе интенсивное депонирование мелкоразмерной фракции пыли (<100 мкм). Разработана методика оценки запасов поверхностных отложений. Разработаны направления повышения качества городской среды, учитывающие взаимодействие климатических и антропогенных факторов современного седиментогенза в урбанизированной среде.

Авторы: Ярмошенко И.В., Селезнев А.А., Малиновский Г.П., Илгашева Е.О., Тетерин А.Ф. (ИПЭ УрО РАН)

5. Разработана классификация техногенных частиц, входящих в состав поверхностного пылегрязевого осадка в урбанизированной среде. Техногенная составляющая осадка представлена следующими типами частиц: гранулированные и камневидные шлаковые частицы, железистые и силикатные микросферы, фрагменты тормозных систем автомобилей, фрагменты шин, обломки строительных материалов (кирпич, штукатурка, краска), сажа, микропластик, фрагменты бытового мусора. Описаны морфология, типичные размеры, степень окатанности, цвет и прозрачность, особенности поверхности, химический состав, предполагаемый генезис техногенных частиц. В пылегрязевом осадке городов России преобладают шлаковые частицы различного происхождения, золы уноса, фрагменты строительных материалов. Вклад различных типов техногенных частиц в загрязнение окружающей среды определяется в основном климатическими факторами, применяемыми строительными технологиями и промышленной специализацией города.

Авторы: Илгашева Е.О., Ярмошенко И.В., Селезнев А.А. (ИПЭ УрО РАН).

6. На стабильной линии фибробластоподобных человеческих клеток для трех различных показателей установлена сходная дозо-ответная зависимость при изолированном воздействии наночастиц PbO и CuO. Практически во всем диапазоне доступных дозовых комбинаций дозо-ответная зависимость в обоих случаях с высокой точностью описывается гиперболической функцией. Комбинированные эффекты совместного воздействия наноразмерных частиц оксидов тяжелых металлов моделировались с помощью теории поверхности отклика. Полученные результаты показывают, что во всех случаях имеет место менее чем аддитивное совместное действие (антагонизм).

Авторы: Панов В.Г. (ИПЭ УрО РАН), Кацнельсон Б.А., Бушуева Т.В., Минигалиева И.А., Кузнецова А.Н., Наумова А.С., Шур В.Я., Шишкина Е.В., Гурвич В.Б., Привалова Л.И. (ЕМНЦ ПОЗРПП Росптребнадзора).

7. На основе анализа вариабельности сердечного ритма у жителей зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа и прибрежных районов реки Теча выявлены показатели, характеризующие работу адаптационных механизмов, которые могут быть связаны с защитной реакцией организма человека на радиационное воздействие. Сделан вывод о том, что у значительной части населения этих территорий регуляторная система находится в состоянии напряжения, о чем свидетельствует отклонение отдельных показателей вариабельности ритма сердца от нормы у более чем половины обследованной выборки жителей.

Авторы: Константинова Е.Д., Маслакова Т.А., Шалаумова Ю.В., Вараксин А.Н., Живодеров А.А. (ИПЭ УрО РАН).

8. Для перспективных радиофармпрепаратов на основе моноклональных антител (МАb) и их фрагментов (МАb F(ab)'2 и МАb F(ab)'), меченных радионуклидом 89Zr, используемых для визуализации злокачественных новообразований методом позитронно-эмиссионной томографии, разработаны биокинетические модели, описывающие поведение радионуклида в организме человека после инъекционного введения. Для наиболее подверженных радиационному воздействию органов рассчитаны дозовые коэффициенты на единицу введенной активности. Показано, что для интактных МАb, меченных 89Zr, наиболее подверженными радиационному воздействию в организме органами являются: селезенка, печень, почки, стенка сердца, красный костный мозг и легкие. При введении 89Zr связанного с фрагментами МАb F(ab)'2, максимальные дозы создаются в почках, селезенке, печени, стенке сердца и легких. После инъекции 89Zr, связанного с фрагментами МАb F(ab)', наиболее облучаемым органом являются почки.

Авторы: М.В.Жуковский (ИПЭ УрО РАН), Хешам Закали, Мостафа Мостафа (УрФУ).

9. На основе результатов измерений концентраций парниковых газов в летние месяцы на острове Белый с использованием вычислительной технологии пассивной ветровой локации атмосферы (метод флюид-локации атмосферы) получены карты распределений в тропосфере Карского и северной части Баренцева морей средних эффективных концентраций метана и диоксида углерода (последний впервые). Показано, что в летние месяцы наблюдалось существенное перераспределение указанных парниковых газов между континентом и акваторией морей. Для диоксида углерода средние летние концентрации над континентом меньше, чем над поверхностью моря, для метана зафиксирована обратная тенденция.

Авторы: Поддубный В.А., Маркелов Ю.И., Наговицына Е.С., Омелькова Е.В. (ИПЭ УрО РАН).

10. По результатам измерений парниковых газов в атмосфере арктического о. Белый на двух высотных уровнях (1 м и 10 м) даны количественные оценки эффектов локальных эмиссий. На основе динамики вертикального градиента суточной и синоптической вариативности SD установлено, что локальные источники оказывают наибольшее влияние на приземные концентрации CO2 и СН4 в теплый период. По сравнению с холодным периодом эти источники увеличивают суточную вариативность SDDV диоксида углерода на 15-25%, метана – на 25-40% (рисунок). Вариативность, обусловленная синоптическим переносом, сильнее выражена в зимние месяцы и достигает 50% для CO2 и 60% для СН4. Суточная вариативность зимой объясняется скорее модуляцией абиотическими факторами удаленных антропогенных источников, а не локальной эмиссией, вклад которой в условиях зимних арктических экосистем пренебрежимо мал.

Авторы: Антонов К. Л., Поддубный В. А., Маркелов Ю. И., Омелькова Е.В. (ИПЭ УрО РАН).

11. На примере экспансии можжевельника сибирского в горную тундру на хребте Кваркуш (Северный Урал) показано влияние современного изменения климата на биоразнообразие в арктическом регионе. Число новых особей можжевельника сибирского в экотоне верхней границы его распространения наиболее тесно связано с климатическими условиями начала и окончания холодного периода, когда установление снежного покрова достаточной мощности защищает от снеговой корразии и предотвращает вымерзание взрослых плодоносящих особей и подроста. С увеличением высоты над уровнем моря корреляция между появлением кустов можжевельника сибирского и осадками начала холодного периода растет, на верхнем высотном уровне расположения пробных площадей зависимость близка к функциональной.

Авторы: Шалаумова Ю.В. (ИПЭ УрО РАН), Григорьев А.А. (ИЭРиЖ УрО РАН).

12. Для повышения точности прогноза динамики концентраций парниковых газов была разработана и опробована двухшаговая модель на основе нелинейной авторегрессионной нейронной сети с внешним входом (NARX), примененной последовательно дважды: на обучающем множестве временного ряда и на остатках от прогноза на первом шаге (NARXR). Окончательный прогноз определялся как сумма прогнозов на каждом шаге. На основе данных временных рядов концентраций парниковых газов (метан и водяной пар) в атмосфере острова Белый для сравнения с NARXR были построены и опробованы три одношаговые модели: модель векторной авторегрессии (VAR), и две модели на основе искусственных нейронных сетей (ANN): нейронная сеть Элмана (Elman) и нелинейная авторегрессионная нейронная сеть с внешним входом (NARX). Наименьшие ошибки (RMSE) прогноза по обоим газам (метан и водяной пар), 8% и 16%, соответственно, показала разработанная двухшаговая модель NARXR. Таким образом, показано преимущество (по сравнению с одношаговым подходом) последовательного извлечения информации из данных о динамике содержаний парниковых газов, представленной временным рядом.

Авторы: Буевич А.Г., Сергеев А.П., Шичкин А.В., Баглаева Е.М. (ИПЭ УрО РАН).

13. Решена задача снижения ошибки интерполяции и ее неопределенности ниже величины достижимой при применении случайного метода формирования обучающей выборки для построения двумерной карты пространственного распределения примеси в депонирующих средах с помощью многослойного персептрона. Разработанный алгоритм разбиения исходных данных на обучающее и тестовое множество предполагает пространственно-вероятностное квотирование с включением граничных и экстремальных точек в обучающее множество. Алгоритм опробован при анализе данных о распределении содержания хрома в поверхностном слое почвы урбанизированных территорий (Ноябрьск и Тарко-Сале, ЯНАО).

Авторы: Баглаева Е.М., Сергеев А.П., Шичкин А.В., Буевич А.Г. (ИПЭ УрО РАН).

10. По результатам измерений парниковых газов в атмосфере арктического о. Белый на двух высотных уровнях (1 м и 10 м) даны количественные оценки эффектов локальных эмиссий. На основе динамики вертикального градиента суточной и синоптической вариативности SD установлено, что локальные источники оказывают наибольшее влияние на приземные концентрации CO2 и СН4 в теплый период. По сравнению с холодным периодом эти источники увеличивают суточную вариативность SDDV диоксида углерода на 15-25%, метана – на 25-40% (рисунок). Вариативность, обусловленная синоптическим переносом, сильнее выражена в зимние месяцы и достигает 50% для CO2 и 60% для СН4. Суточная вариативность зимой объясняется скорее модуляцией абиотическими факторами удаленных антропогенных источников, а не локальной эмиссией, вклад которой в условиях зимних арктических экосистем пренебрежимо мал.

Авторы: Антонов К. Л., Поддубный В. А., Маркелов Ю. И., Омелькова Е.В. (ИПЭ УрО РАН).

11. На примере экспансии можжевельника сибирского в горную тундру на хребте Кваркуш (Северный Урал) показано влияние современного изменения климата на биоразнообразие в арктическом регионе. Число новых особей можжевельника сибирского в экотоне верхней границы его распространения наиболее тесно связано с климатическими условиями начала и окончания холодного периода, когда установление снежного покрова достаточной мощности защищает от снеговой корразии и предотвращает вымерзание взрослых плодоносящих особей и подроста. С увеличением высоты над уровнем моря корреляция между появлением кустов можжевельника сибирского и осадками начала холодного периода растет, на верхнем высотном уровне расположения пробных площадей зависимость близка к функциональной.

Авторы: Шалаумова Ю.В. (ИПЭ УрО РАН), Григорьев А.А. (ИЭРиЖ УрО РАН).

12. Для повышения точности прогноза динамики концентраций парниковых газов была разработана и опробована двухшаговая модель на основе нелинейной авторегрессионной нейронной сети с внешним входом (NARX), примененной последовательно дважды: на обучающем множестве временного ряда и на остатках от прогноза на первом шаге (NARXR). Окончательный прогноз определялся как сумма прогнозов на каждом шаге. На основе данных временных рядов концентраций парниковых газов (метан и водяной пар) в атмосфере острова Белый для сравнения с NARXR были построены и опробованы три одношаговые модели: модель векторной авторегрессии (VAR), и две модели на основе искусственных нейронных сетей (ANN): нейронная сеть Элмана (Elman) и нелинейная авторегрессионная нейронная сеть с внешним входом (NARX). Наименьшие ошибки (RMSE) прогноза по обоим газам (метан и водяной пар), 8% и 16%, соответственно, показала разработанная двухшаговая модель NARXR. Таким образом, показано преимущество (по сравнению с одношаговым подходом) последовательного извлечения информации из данных о динамике содержаний парниковых газов, представленной временным рядом.

Авторы: Буевич А.Г., Сергеев А.П., Шичкин А.В., Баглаева Е.М. (ИПЭ УрО РАН).

13. Решена задача снижения ошибки интерполяции и ее неопределенности ниже величины достижимой при применении случайного метода формирования обучающей выборки для построения двумерной карты пространственного распределения примеси в депонирующих средах с помощью многослойного персептрона. Разработанный алгоритм разбиения исходных данных на обучающее и тестовое множество предполагает пространственно-вероятностное квотирование с включением граничных и экстремальных точек в обучающее множество. Алгоритм опробован при анализе данных о распределении содержания хрома в поверхностном слое почвы урбанизированных территорий (Ноябрьск и Тарко-Сале, ЯНАО).

Авторы: Баглаева Е.М., Сергеев А.П., Шичкин А.В., Буевич А.Г. (ИПЭ УрО РАН).